目录

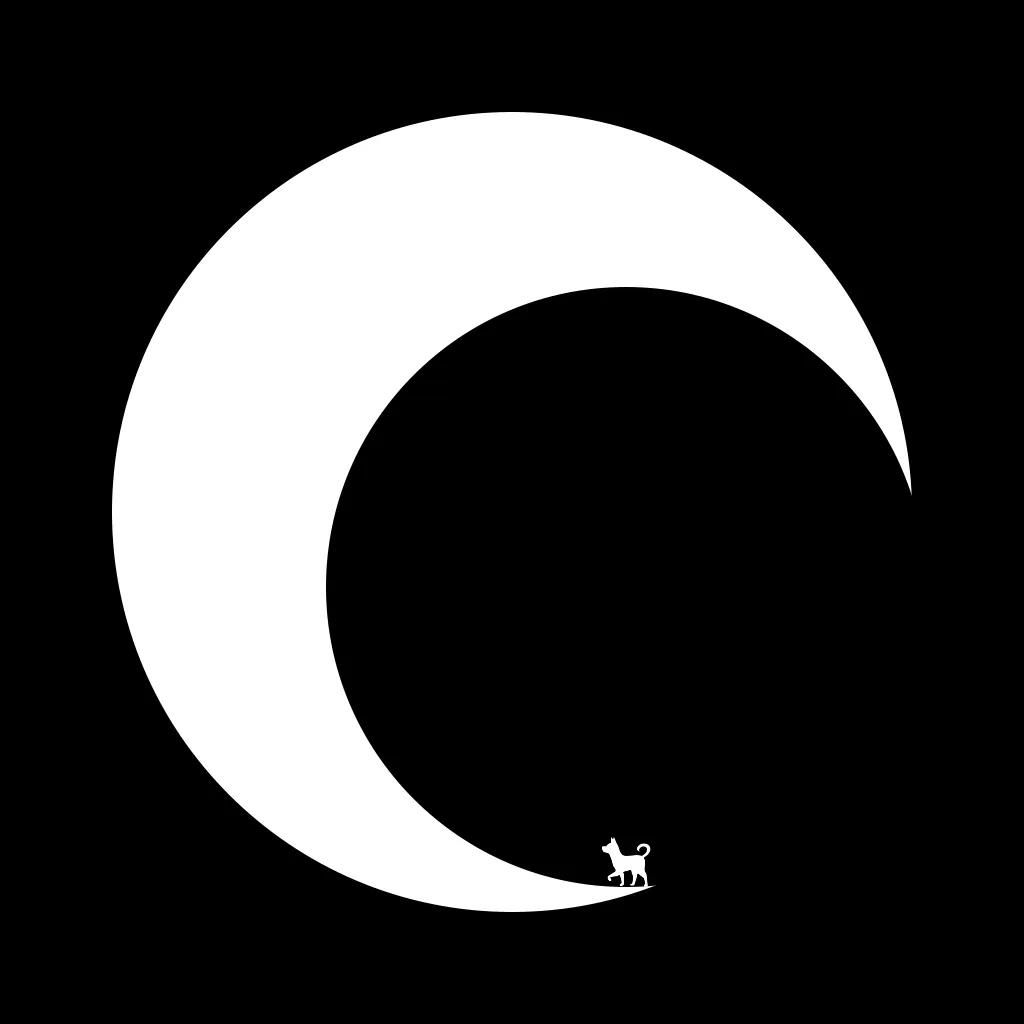

——先把氧气面罩戴好,再谈托举别人

前些年,你是不是也常被催促:朋友圈滚动的募捐链接、街头“扫码献爱心”、班级群里“大家都捐了就差你”。一种看不见的手,把“善”从自发的温度,推成了“必须交的作业”。不给,不是冷血,就是“不合群”。

但当善良被KPI化、表演化,它就开始“通胀”——人人都在给,真正有效的却不多;有人没给,就成了“问题样本”。这不是道德,是绑架。

最刺眼的一幕,是“资源更宽裕的人在观望,资源紧张的人在上头”。有些人把善行“外包给未来”,而那些月月还房贷、银行卡里只有几万流动金的人,反而不停地冲在前面。

结果呢?经济上:本就薄的安全垫更薄;一场流感、一份裁员通知,就能把人击穿。心理上:越给越焦虑——账单和良心同时追着跑。家庭上:孩子的培训、父母的体检被一再延期。 这不是否定善,而是提醒:在结构性风险面前,用“个体的热心”替整个世界垫背,只会把自己压弯。

很多人没想过:当受助者发现“帮助自己的人其实更拮据”,会发生什么? 心理学上叫“负债性内疚感”——人会因为“我拖累了比我还难的人”而产生深度自责、自卑,甚至拒绝后续帮助。善意的出手,变成了新的心理负担;原本要疗伤的手法,反倒加剧了羞耻、焦虑、社会退缩。 这不是哪一个人的错,而是提醒我们:善意的方式与顺序,决定了效果。错位的善行,常常好心办坏事。

“100W”并非冷酷的数字,而是一个边界感

“存款没有100W,请停止你的善行”——不是在给善良设门槛,而是在给自己设护栏。

100W更像一个“提醒线”:有足以覆盖6—12个月的家庭应急金;有基本的社保、医保、重疾与意外保障;有稳定的现金流与职业韧性;有余力为父母、伴侣、孩子做基本的安全安排; 在此之上,再讨论“持续、稳定、可复盘”的善行,效果才会像投资而不是冲动。

如果你仍想做点什么,这里有一份**“不透支的善良”清单**:

- 先补安全垫:目标≥6个月刚性支出(房贷/房租、餐食、医疗、教育)。

- 设善行预算:年收入的1%—5%,量入为出,像交房租一样可持续。

- 钱不够,用“能力”给:信息撮合、法律咨询、心理倾听、职业内推、公益产品的技术支持——这些往往比现金更有效、更精准。

- 优先“系统性”帮助:支持透明度高、可追踪、有专业团队与评估的项目,而不是情绪驱动的临时捐。

- 避免单点英雄主义:别把自己变成孤胆义士,学会与机构、社区、学校、企业合作,让善意有组织能力。

- 尊重受助者尊严:匿名或弱化曝光;强调“互助而非施舍”,减少“被看见”的羞耻感。

- 定期复盘:每半年看一次:钱花到哪了?解决了什么?下一步如何更有效?让善行像产品一样迭代。

下次被催促时,先在心里默念这三问:

- 是否紧急且我最合适?(生命危急另当别论,否则交给更专业的人)

- 是否透明且可追踪?(过程与结果能否核验)

- 是否在我的预算内?(一时痛快,还是长期能力)

三问都“是”,再出手;有一个“否”,就放慢。

可能的误解与澄清

- “你是劝人冷酷吗?” 不是。我反对的是“透支型善良”——它让行善者更脆弱,让受助者更内疚,让社会问题被情绪掩盖。

- “难道穷人不能行善?” 可以。但先保证自我与家庭的生存与尊严,让善意不至于成为牺牲自己基本权利的筹码。

- “为何提到富人?” 不是点名谁,而是讽刺一种结构性矛盾:真正有能力做“系统性改变”的人和机构缺位时,个体被推到舞台中央。我们只是在提醒——别再用最弱的肩膀扛最沉的担子。

让善回归“有效与体面”

善良不是冲动的“扫码”,而是有边界的“建设”;不是把自己掏空的慷慨,而是让更多人站起来的方法。

当你的家庭有了安全垫,你的职业更稳,你的身体更硬核,你的认知更开阔——你的每一次善意,才会像杠杆,撬动更长久的改变。

所以,在没有100W之前,请先停止“无底线的善行”——把钱用来筑底,把时间用来增能,把热心用到对的地方。

等你的氧气面罩了,再去托举他人。那时,你的善,不再廉价;也更有力量。

本文作者:DingDangDog

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!